De la Boétie ou « le Rimbaud de la pensée »

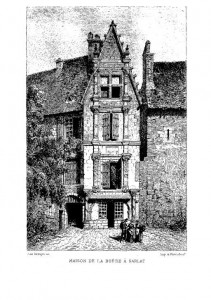

16 Oct 2014 | Publié par dans Histoire de la littérature française | La Renaissance La maison de La Boétie à Sarlat

La maison de La Boétie à SarlatBiographie d’Etienne De la Boétie (1530-1563)

Ecrivain, poète et humaniste français, Etienne de la Boétie naît le 1er novembre 1530 à Sarlat (Dordogne-Aquitaine) d’une famille qui tenait un rang fort honorable de la bourgeoisie cultivée. Son père Antoine est lieutenant du sénéchal du Périgord. Sa mère est la sœur de Jean de Calvimont, président du parlement bordelais Jean de Calvimont et ambassadeur de François 1er en Espagne.

Il est encore très jeune quand il perd ses parents. Son oncle et parrain Estienne de La Boétie, prêtre et sieur de Bouilhonnas, s’occupe alors de son éducation dans un milieu composé principalement de bourgeois cultivés. Mission qu’il accomplit fort bien, et qui fera dit à l’orphelin qu’« Il lui doit son institution et tout ce qu’il est et pouvait être ».

De La Boétie suit ensuite les pas de son père en entamant des études de droit à l’université d’Orléans. C’est là qu’il rédige, alors qu’il n’est âgé que de dix-huit ans, son premier ouvrage. « Discours de la Servitude Volontaire ou Contr’un » deviendra la plus célèbre de ses œuvres. Il obtient sa licence de droit en septembre 1553, alors qu’il avait déjà acquit une grande réputation. Ce qui pousse le roi Henri II de l’élever à l’office de conseiller de la cour un mois plus tard. Moins d‘une année plus tard, il est admis au Parlement de Bordeaux comme conseiller alors qu’il n’avait pas encore l’âge légal. C’est là qu’il devient l’ami intime de Michel de Montaigne, une amitié qui restera dans l’histoire.

Etienne de la Boétie se marie au début des années 1560 avec Marguerite de Carle, mère de deux enfants et veuve de Thomas de Montaigne (frère de Michel). Durant cette même période il est chargé par Michel de L’Hospital (conseiller au parlement de Paris, conseiller de France, poète latin…) de mener des négociations entre Catholiques et Protestants pour mettre fin aux guerres de religions et parvenir à une pacification civile. Même s’il reste fidèle à ses fonctions de serviteur de l’ordre public, La Boétie n’est pas moins considéré comme un précurseur intellectuel de la désobéissance civile et de l’anarchisme comme il apparaît dans son œuvre. Il est également considéré come l’un des tout premiers théoriciens de l’aliénation. Pierre Clastres l’appelait « le Rimbaud de la pensée »,

Le mal qui rongeait De la Boétie depuis quelques temps le terrasse le 8 août 1563. Il décide vite de se rendre dans le Médoc dans les terres de son épouse pour se reposer. Hélas il n’y parviendra jamais car son état s’aggrave en cours de route. Il s’arrête alors au Taillan-Médoc près de Bordeaux, chez Richard de Lestonnac, son collègue au Parlement et beau-frère de Montaigne. Constatant que son état s’aggrave irrémmédiablement, il fait rédiger son testament le 14 août et attend la mort courageusement et sereinement. Montagne est à son chevet quand elle le prend le 18 août 1563 alors qu’il n’est âgé que de 32 ans. La mort de son ami à la fleur de l’âge, qu’il déplorera trente ans durant, le touche profondément au point où elle altèrera même son œuvre. Leur amitié même si elle n’aura durée que six ans deviendra mythique. C’est lui qui fera connaître l’œuvre de son ami à la postérité. Il lui rend hommage dans « De l’amitié » une de ses œuvres les plus importantes.

Œuvre de De La Boetie

Tout comme son siècle, la Boétie développe assez tôt une passion pour la philosophie antique qui l’amène à traduire des ouvrages de Virgile, L’Arioste ou encore Plutarque et Xénophon. Poète il est l’auteur de nombreux sonnets amoureux, de vers latins, français et grecs. Mais l’œuvre qui le rend célèbre restera « Contr’un ou Discours sur la servitude volontaire », une référence sur la question de la légitimité du pouvoir politique.

L’œuvre d’Etienne de la Boétie est entièrement posthume. Elle voit le jour grâce à son ami Michel de Montaigne qui l’insère dans ses Essais avant d’être publiée à part.

Oeuvres de De La Boétie

Discours de la servitude volontaire ou Contr’un (écrit en 1548 publié en 1576)

Le Discours de la Servitude volontaire est une œuvre de la Renaissance au summum de sa splendeur, dont l’influence bienfaisante arrive jusqu’à Scarlat. La Boétie ose dans cette œuvre, qu’il rédige à l’âge de dix-huit ans, un réquisitoire passionné et très sévère contre la tyrannie sans pour autant prendre partie pour un système politique particulier. Le contenu témoigne d’un savoir approfondi, ce qui surprend venant d’un homme de son âge.

La répression très brutale de la révolte anti-fiscale en Guyenne en 1548 serait à l’origine de ce texte. Ce qui paraît invraisemblable pour un ennemi de l’émeute. Les idées nouvelles apportées par la Renaissance auraient plutôt influencé l’auteur. Tout en condamnant l’absolutisme, La Boétie analyse par la même la situation politique de son époque, notamment la légitimité de l’autorité et la soumission de la population dans un rapport dominateurs-dominés. Tout en remettant en cause la légitimité de ceux qui gouvernants qu’il appelle « maîtres » ou « tyrans », il fustige la passivité et la servitude du peuple qu’il appelle presque à se soulever « Comment se fait-il que le peuple continue à obéir aveuglément au tyran ?… Il est possible que les hommes aient perdu leur liberté par contrainte, mais il est quand même étonnant qu’ils ne luttent pas pour regagner leur liberté…»

L’humaniste français distingue trois genres de tyrans : ceux qui ont le pouvoir par l’élection du peuple, ceux qui l’ont par la force des armes et ceux qui l’acquièrent par succession. Les deux premiers se comportent comme en pays conquis. Ceux qui naissent rois et auxquels il s’intéresse ne sont généralement pas meilleurs, ils ont grandi au sein de la tyrannie. Néanmoins il excepte formellement le roi de France de ses raisonnements, en des termes empreints de considération d’égards et de respect.

En s’attaquant au pouvoir et ses dérives avec beaucoup d’humanisme, De la Boétie est de ce fait considéré par beaucoup comme un précurseur intellectuel de l’anarchie. Par ses recherches sur les causes de la servitude volontaire il apporte beaucoup à la philosophie politique, alors que l’idée répandue est que la servitude est forcée. Traduit en quinze langues, ce texte connaîtra une résonnance durable dans le temps. Il reste à nos jours une référence chaque fois que la tyrannie ressurgit en période de troubles politiques.

Extraits du discours

Pour ce coup, ie ne voudrois finon entendre comm’ il fe peut faire que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelque fois vn tyran feul, qui n’a puifTance que celle qu’ils lui donnent; qui n’a pouuoir de leur nuire, iînon tant qu’ils ont vouloir de l’endurer; qui ne fçauroit leur faire mal aucun, finon lors qu’ils aiment mieulx le fouffrir que lui contredire. Grand’ chofe certes, & toutesfois fi commune qu’il f’en faut de tant plus douloir & moins fesbahir voir vn million d’hommes feruir miferablement, aiant le col fous le ioug, non pas contrains par vne plus grande force, mais aucunement (ce femble) enchantes & charmes par le nom feul d’vn, duquel ils ne doiuent ni craindre la puifl’ance, puis qu’il eft feul, ny aimer les qualités, puis qu’il eft en leur endroit inhumain & fauuage. La foiblefl’e d’entre nous hommes eft telle, qu’il faut…Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut

que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent

quelquefois un tyran seul qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent,

qui n’a pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer,

et qui ne pourrait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient mieux tout souffrir

de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante — et pourtant

si commune qu’il faut plutôt en gémir que s’en ébahir

-, de voir un million d’hommes misérablement asservis, la tête

sous le joug, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais

parce qu’ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés

par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient pas redouter — puisqu’il est

seul — ni aimer — puisqu’il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle

est pourtant la faiblesse des hommes : contraints à l’obéissance,

obligés de temporiser, ils ne peuvent pas être toujours les

plus forts. Si donc une nation, contrainte par la force des armes, est

soumise au pouvoir d’un seul — comme la cité d’Athènes le

fut à la domination des trente tyrans —, il ne faut pas s’étonner

qu’elle serve, mais bien le déplorer. Ou~ plutôt, ne

s’en étonner ni ne s’en plaindre, mais supporter le malheur avec

patience, et se réserver pour un avenir meilleur…

Mais, ô grand Dieu, qu’est donc cela ? Comment appellerons-nous

ce malheur ? Quel est ce vice, ce vice horrible, de voir un nombre infini

d’hommes, non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés,

mais être tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants,

ni leur vie même qui soient à eux ? De les voir souffrir les

rapines, les paillardises, les cruautés, non d’une armée,

non d’un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son

sang et sa vie, mais d’un seul ! Non d’un Hercule ou d’un Samson, mais

d’un hommelet souvent le plus lâche, le plus efféminé

de la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles ni guère

foulé le sable des tournois, qui n’est pas seulement inapte à

commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette !

Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et couards

ces hommes soumis ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à

un seul, c’est étrange, mais toutefois possible ; on pourrait peut-être

dire avec raison : c’est faute de coeur. Mais si cent, si mille souffrent

l’oppression d’un seul, dira-t-on encore qu’ils n’osent pas s’en prendre

à lui, ou qu’ils ne le veulent pas, et que ce n’est pas couardise,

mais plutôt mépris ou dédain ?

Pour acquérir le bien qu’il souhaite, l’homme hardi ne redoute

aucun danger, l’homme avisé n’est rebuté par aucune peine.

Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni

recouvrer le bien qu’ils se bornent à convoiter. L’énergie

d’y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté ;

il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce

désir, cette volonté commune aux sages et aux imprudents,

aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes les choses dont

la possession les rendrait heureux et contents. il en est une seule que

les hommes, je ne sais pourquoi, n’ont pas la force de désirer :

c’est la liberté, bien si grand et si doux ! Dès qu’elle

est perdue, tous les maux s’ensuivent, et sans elle tous les autres biens,

corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût

et leur saveur. La liberté, les hommes la dédaignent uniquement,

semble-t-il, parce que s’ils la désiraient, ils l’auraient ; comme

s’ils refusaient de faire cette précieuse acquisition parce qu’elle

est trop aisée.

À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté

est naturelle, puisqu’on ne peut tenir aucun être en servitude sans

lui faire tort : il n’y a rien au monde de plus contraire à la nature,

toute raisonnable, que l’injustice. La liberté est donc naturelle ;

c’est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés

avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre.

Et s’il s’en trouve par hasard qui en doutent encore — abâtardis

au point de ne pas reconnaître leurs dons ni leurs passions natives

-, il faut que je leur fasse l’honneur qu’ils méritent et que je

hisse, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chaire, pour leur enseigner

leur nature et leur condition. Les bêtes, Dieu me soit en aide, si

les hommes veulent bien les entendre, leur crient : << Vive la liberté

! >> Plusieurs d’entre elles meurent aussitôt prises. Tel le

poisson qui perd la vie sitôt tiré de l’eau, elles se laissent

mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. Si

les animaux avaient entre eux des prééminences, ils feraient

de cette liberté leur noblesse. D’autres bêtes, des plus grandes

aux plus petites, lorsqu’on les prend, résistent si fort des ongles,

des cornes, du bec et du pied qu’elles démontrent assez quel prix

elles accordent à ce qu’elles perdent. Une fois prises, elles nous

donnent tant de signes flagrants de la connaissance de leur malheur qu’il

est beau de les voir alors languir plutôt que vivre, et gémir

sur leur bonheur perdu plutôt que de se plaire en servitude. Que

veut dire d’autre l’éléphant lorsque, s’étant défendu

jusqu’au bout, sans plus d’espoir, sur le point d’être pris, il enfonce

ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres, sinon que son

grand désir de demeurer libre lui donne de l’esprit et l’avise de

marchander avec les chasseurs : à voir s’il pourra s’acquitter par

le prix de ses dents et si son ivoire, laissé pour rançon,

rachètera sa liberté ?

Car à vrai dire, s’approcher du tyran, est-ce autre chose que

s’éloigner de sa liberté et, pour ainsi dire, embrasser et

serrer à deux mains sa servitude ? Qu’ils mettent un moment à

part leur ambition, qu’ils se dégagent un peu de leur avidité,

et puis qu’ils se regardent ; qu’ils se considèrent eux-mêmes :

ils verront clairement que ces villageois, ces paysans qu’ils foulent aux

pieds et qu’ils traitent comme des forcats ou des esclaves, ils verront,

dis-je, que ceux-là, si malmenés, sont plus heureux qu’eux

et en quelque sorte plus libres. Le laboureur et l’artisan, pour asservis

qu’ils soient, en sont quittes en obéissant ; mais le tyran voit

ceux qui l’entourent coquinant et mendiant sa faveur. Il ne faut pas seulement

qu’ils fassent ce qu’il ordonne, mais aussi qu’ils pensent ce qu’il veut

et souvent même, pour le satisfaire, qu’ils préviennent ses

propres désirs. Ce n’est pas le tout de lui obéir, il faut

encore lu complaire ; il faut qu’ils se rompent, se tourmentent, se tuent

à traiter ses affaires, et puisqu’ils ne se plaisent qu’à

son plaisir, qu’ils sacrifient leur goût au sien, qu’ils forcent

leur tempérament et dépouillent leur naturel. Il faut qu’ils

soient attentifs à ses paroles, à sa voix, à ses regards,

à ses gestes : que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement

occupés à épier ses volontés et à deviner

ses pensées.

Est-ce là vivre heureux ? Est-ce même vivre ? Est-il rien

au monde de plus insupportable que cet état, je ne dis pas pour

tout homme de coeur, mais encore pour celui qui n’a que le simple bon sens,

ou même figure d’homme ? Quelle condition est plus misérable

que celle de vivre ainsi, n’ayant rien à soi et tenant d’un autre

son aise, sa liberté, son corps et sa vie ?

La Mesnagerie de Xénophon (général, philosophe et historien grec 426-354 av. J-C):

Traduit du grec au françois (français actuel) ; il s’agit du dialogue de Xénophon sur l’Economie. Cette traduction de la Mesnagerie de Xénophon est la plus longue mais surtout la plus intéressante par son contenu et ses qualités.

Extraits de la traduction :

NE fois, i’ouy Socrates debatre ainfi à Chapitre i, peu près, de la mefnagerie. La mefna- gerie, dit-il, ô Critobule, efl-ce quelque fçauoir qui a nom ainfi, comme la médecine, Porfeuerie, la charpenterie, qu’en dis-tu? Il me femble bien qu’ouy, dit Critobule. Et fçaurions nous point dire quel eft le faid de la mefnagerie, dit Socrates, comme nous dirions bien fî nous voulions quel eft celuy de chacun de ces autres arts? le penfe pour vra}^ dit Critobule, que le faid Le deuoir lo d’vn bon mefnager, c’eft de bien gouuerner fa maifon. me/nager. Et quoy la maifon d’autruy, dit Socrates, fi quelqu’vn… dit Socrates, que ce qui eft proffitable à chacun, tu Aîwh-, que appelles cela fon auoir. Gela mefme, dit il. Et certes ce qui eft nuifible, ie ne penfe pas que ce foit le bien de perfonne, mais plus toft le dommage. Et quoy, dit Socrates, 11 quelqu’vn a acheté vn cheual, & n’en fçait vfer, ains fe fait mal tombant de defïus, à celuy là fon cheual ne fera pas compté en fon bien? Non pas, dit il, li le bien eft bon à qui l’a. Ny la terre, doncques, dit Socrates, ne fera pas du bien de tel qu’il y a qui la laboure de telle forte, qu’à la labourer il a plus de perte que de gain. Non certes, did Critobule, la terre n’eft pas bien, fi en lieu de nourrir fon maiftre, elle le met à la faim. Et n’eft ce pas, dit Socrates, du beftail tout de mefmes? fi pour en auoir l’on fouflfre dommage, à faute d’en fçauoir vfer, le beftail n’eft pas le bien de telles gens? Non certes Bien, que… que les biens ce font les chofes profitables. Car les fl.uftes, ne les vendant point, ne font pas de noz biens, puis qu’il n’en vient aucun bien à leur maiftre: mais auflî les vendant, elles font du bien de celuy qui les polïede. Adoncques Socrates dit: Ouy f»il les fçait vendre : mais fil les vend de rechef à vn qui n’en fçache rien, non plus que luy, à les vendre mefme elles ne font pas bien, au moins félon ton propos. Il femble, dit il, ô Socrates, que tu vueilles dire que l’argent mefme n’eft pas des biens, fi on n’en fçait vfer. Mais c’eft toy mefme, ce me femble, qui l’accordas ainli, quand tu dis que les biens font chofes dont on tire profit. Doncques 11 quelqu’vn vfoit de l’argent en telle forte, qu’il en fiH fon emploite en vne chofe, «Se par ce moyen f’en trouuaft mal de fa perfonne, mal de fon efprit, & mal des affaires de fa maifon, comment d’ores en là feroit à celuy l’argent profitable? Certes nullement. Autrement aulTi bien dirons nous la Ciguë eltre de noftre bien, qui faid deuenir infenfez ceulx qui en ont mangé. Doncques, ô Critobule, l’argent, tant qu’il eft entre mains d’homme qui n’en fçait vfer, renuoyons le li loing & en faifons fi peu de compte, qu’il ne foit pas feulement compté entre les biens de celuy qui les a… Ouy vrayement, ce me femble. A ce que ie voy, dit Socrates, c’eft le faid d’vn bon mefnager, de fçauoir vfer de fes ennemis, de façon qu’il f’en férue. Mais bien fort, dit il. Et de vray tu vois, ô Critobule, combien de maifons de fimples citoyens font aug- mentées par la guerre, combien par les tyrannies. Or, ô Socrates, ce dit Critobule, tout ce que nous Chap. y. auons dit iufques icy, me femble eftre bien : mais que penferons nous que c’eft, quand nous voyons par fois des gents ayans bien le fçauoir & les commoditez Le fçauoir, pour pouuoir agrandir bien fort leur maifon, fuis y prenoient peine, mais on f’aperçoit bien qu’ils n’en veulent rien faire. Et pourtant voyons nous que, à ceux là, le fçauoir leur eft inutile. Dirons nous autrement d’eux, linon que, à ceux cy, le fçauoir n’eft point de leur bien, ny de leur auoir? Tu veux parler des ferfs, ô Critobule, refpondit Socrates. En bonne foy, non pas des ferfs, did il, mais d’aucuns qu’on penfe bien eftre de fort bon lieu, lefquels ie voy, les vns bien entendus aux arts de la guerre, les autres à ceus de la paix, & toutefois ils ne les veulent pas employer; & cela mefme à mon aduis en eft la caufe, pour ce qu’ils n’ont point de maiftre qui leur face faire. Et comment feroit il poffible, dit Socrates, qu’ils fufl’ent fans maiftre? Ils défirent de viure bien à leur aife, ils veulent faire toutes chofes pour auoir des biens; mais après, quelque maiftre vient au deuant qui les en garde. Et qui font ils doncques ces inuifi- blés maiftres qui leur commandent, dit Critobule? Mauuais maijîres…Les Règles de mariage de Plutarque (penseur grec 50 ap. J.C. – 125 ap. J.C) :

Traduit du grec au françois, La Boétie reproduit le tableau de la fidélité conjugale ainsi que des conseils aux jeunes époux du philosophe de Chéronée.

Extraits des Règles de mariage de Plutarque:

fouifrir les premières rudeffes des filles, c’elt autant, ce me femble, comme fi quelqu’vn quittoit à vn autre le raifin meur, pour auoir trouué amer le verius de grain; & auflî plufieurs nouuelles mariées, ayans prins en haine leurs marys, ont fait tout de mefmes, comme qui endureroit bien la piqueure des abeilles, mais après laifleroit les rais de miel. Sur tout il faut que les nouueaux mariez fe donnent bien garde qu’ils ne f’entrepiquent & offenfent l’vn l’autre, ains qu’ils ayent cela deuant les yeux, qu’au commencement… Nous voyons la Lune, quand elle eft eilongnée viii. du Soleil, claire & luyfante, & puis eftant près de luy, elle fe pert & fe cache; mais la femme fage au contraire, il faut qu’elle paroiffe fort, eftant auec fon mary, & qu’elle garde la maifon, & ne fe monftre point, quand il eft abfent. Hérodote a eu tort de dire que la femme auec la ix chemife defpouille la honte; ains tout au rebours, au honnejiTne… Les femmes efpoufes des Roys de Perfe fe fient à xvi. table au diner, & prennent auec eux leurs repas; mais lors qu’ils veulent folâtrer & boire d’autant, ils les en enuoyent, & font venir les chantereffes & femmes dilïo lues. Et certes c’eft bien fait à eux, de quoy ils ne font part à leurs femmes de la diffolution de l’yurongnerie. Doncques fi quelque autre, encores qu’il ne foit ny roy ny officier, pour eftre diffolu & abandonné aux voluptez, fait d’auenture quelque faute auecques la garçe ou la chambrière, il ne faut pas que la femme fen tourmente ny f’en paffionne, ains qu’elle aye cefhe confideration, que, pour la honte qu’il a d’elle, il va yurongner auec vne autre, & faire en la compaignie de celle là fes folies & infolences… Platon auertiffoit les vieux d’auoir honte des ieunes, à fin que les ieunes fe maintinfent en leur endroit auec honte & reuerence : car là où les vieillards font effrontez, il ne penfoit pas qu’il fe peuft trouuer aux ieunes aucune modeftie ni difcretion. Il eft befoing que le mary, fe fouuenant de cela, n’aye honte de perfonne tant que de fa femme, comme eftant le lid du mary la vraye efchole de chafteté à la femme, & de la voye bien ordonnée. Mais celuy qui iouit de tous fes plaifirs, & les deffend à fa femme, c’eft ny plus ne moins que celuy qui commande à fa femme de tenir bon contre les ennemis, aufquels il Oeft rendu luy mefme. HOMME que tu m’enuoyas pour me porter les nouuelles du trefpas de l’enfant fe fouruoya, à mon auis, fur chemin, en venant à Athènes; mais ie l’entendy à Tanagre, quand i’y fus arriué. Quant à l’enterrement, ie croy que tout eft defià fait. De ma part, ie defire que ce qui en a efté fait foit en la forte qu’il pourra eftre mieux pour te donner, à cefte heure & à l’auenir, moins d’occafionLettre de consolation de Plutarque à sa femme

Traduit du grec en françois, cette lettre a été écrite par Plutarque à sa femme pour la consoler suite à la mort au berceau de leur fille. De La Boétie a bien su transmettre la douleur du père, qui se résigne et accepte avec dignité le malheur qui les frappe.

Extraits de la lettre de consolation

‘homme que tu m’enuoyas pour me porter les nouuelles du trefpas de l’enfant fe fouruoya, à mon auis, fur chemin, en venant à Athènes; mais ie l’entendy à Tanagre, quand i’y fus arriué. Quant à l’enterrement, ie croy que tout eft defià fait. De ma part, ie defire que ce qui en a efté fait foit en la forte qu’il pourra eftre mieux pour te donner, à cefte heure & à l’auenir, moins d’occafion lo de fafcherie. Mais fi en cela tu as laiffé de faire quelque chofe dont tu euffes enuie, & attens fur ce mon auis, fais la hardiment, li tu penfes, cela eftant Superfiuiié fait, en eftre plus à ton aife ; mais ce fera mettant à part j’uperjuuon toute fuperfluité & vaine fuperftition : aufli fçay-ie bien que de ces paffîons là, tu n’en tiens rien. D’vne chofe fans plus te veux-ie auertir, qu’en cefte douleur tu te maintiennes, & à toy & à moy, dans les termes du deuoir. Car de mon cofté, ie cognois… qu’elle nous faifoit fentir tous les plaifirs du monde à nous feftoyer, à fe faire voir, à fe faire ouïr, que pa- reillement à cefte heure la fouuenance d’elle demeure toufiours &L viue dedans nous, apportant auecques foy vn plaifir plus grand, mais de beaucoup, que non pas l’ennuy, au moins fi nous penfons qu’il eft raifonnable que nous mefmes tirions quelque proffit, au befoing, des aduertiffemens que nous auons fait fouuent à plufieurs autres. Il faut donc entretenir cefte plaifante Que le mémoire, & non pas mener dueil, & fe defconforter efire tant & lamenter, qu’il femble à voir que, pour l’ayfe qu’on areceu quelquefois, on vueille maintenant ren- dre en payement au double de fafcheries & d’ennuys. Ceux qui viennent de là où tu es, vers moy, m’ont bien rapporté vne chofe, pour raifon de laquelle ils t’admirent grandement : c’eft que tu n’as point pris nouuel habillement, n’en rien difforme ne gafté ta façon accouftumee, en toy, ny en tes chambrières… qui a deuil le meine luy mefms chez foy. Mais après, quand il y a vne fois gaigné place ajaec le temps, viuant & logeant auec celuy qui Ta receu, il ne f’en 35 va pas encores lors qu’on luy donne congé. Donc il le faut combatre des l’entrée, à la porte, & non pas luy quitter le fort, en laiffant fon habillement & fon poil, & par tous autres pareils moyens & toutes autres façons, qui, fe prefentans à toute heure douant les yeux & attriftans la perfonne, tiennent en ferre & dimi- nuent la vigueur de l’efprit, & le mettent en defefpoir de trouuer iffuc du mal, & le rendent incapable de confolation, tout obfcur & ténébreux; de tant que l’entendement, depuis qu’il f’clt par la douleur entourné & enueloppé de ces trilles habits, il ne fe fait aucune part ny du rire en compaignie, ny de la lumière, ny de la bonne chère, & de la plaifante & io3’eufe table de fes amis. A ce mal de la triiteffe ‘([Les] fe ioint volontiers la nonchallance de fa perfonne, & iedueii vn defpit contre la coutumiere façon, iufques à ne fe vouloir ny eftuuer : là où il falloit que l’efprit lift tout… Et la vérité de ceci fe cognoitencores plus clair par Enterrement d’enfants les coultumes & loix anciennes de noltre cite : car, en fansjhiennité, noftre ville, on ne fait point de facrifice à l’enterre- ment des enfans quand ils meurent, ny autre folennité, comme il eft raifonnable d’en faire pour les autres morts. Car les enfants ne tiennent rien de terrien ny des chofes terreftres; & ne fe dit point que leurs efprits, pour faymer près de leurs corps, famufent & farreftent aux tombeaux & fepulchres, & aux repas…Mémoire sur la pacification des troubles (1561)

ou Mémoire sur l’Édit de janvier 1562

L’attribution à La Boétie de ce mémoire, pour préparer semblerait-il l’assemblée des parlementaires du 3 janvier 1562, est contestée par certains. Il est rédigé à la fin d’une année (1561) particulièrement trouble et pleine d’événements après la mort de François II (5 décembre 1560). Catherine de Médicis qui prend en main le pouvoir, comme régente de son fils mineur Charles IX, est encore faible entre les partis en présence.

Transcrit en 1913 par Pierre Bonnefon, le mémoire et publié en 1917. Il concerne l’Edit de Janvier 1562, dans la continuité des efforts qu’il fait sur le terrain comme médiateur pour régler les conflits interreligieux notamment. Tout comme le discours de la servitude volontaire, il est également inspiré par l’amour de la liberté et de la justice et l’horreur qu’il a à l’endroit de la tyrannie. Le but principalement recherché est la pacification « entretenir nos sujets en paix et en concorde, en attendant que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir les réunir en une même bergerie, qui est notre devoir et principale intention… » Il prône le débat et le dialogue « C’est un grand point de gagné pour la réconciliation d’amitié, si on peut s’accoutumer à se voir et qu’on ne fuie pas la mutuelle conversation… » Prêchant le respect de la tolérance, il défend en outre dans ce texte la liberté de conscience. Il n’y reconnaît qu’une seule religion officielle, le catholicisme, rénovée et libérée donc du Saint Siège. Préconisant une mesure générale, il fait des propositions dont l’interdiction de toute violence pour pacifier le Royaume et établir la concorde.

Poèmes de Etienne De La boétie

De la Boétie qui n’est pas poète au sens ordinaire du mot rédige ces vingt-neuf sonnets amoureux avant même de rejoindre l’université. Il le fait plus pour se détendre, se délasser que par inspiration. Ils sont plus tard adressés à Madame de Grammont Comtesse de Guissen par Montaigne quand il les publie la première fois dans ses Essais (premier livre).

A Madame de Grammont Contesse de Guissen

MADAME, je ne vous offre rien du mien, ou par Amour, lors que premier ma franchise fut morte, ce qu’il est desja vostre, ou pour ce que je n’y trouve rien digne de vous. Mais j’ay voulu que ces vers en quelque lieu qu’ils se vissent, portassent vostre nom en teste, pour l’honneur que ce leur sera d’avoir pour guide cette grande Corisande d’Andoins. Ce present m’a semblé vous estre propre, d’autant qu’il est peu de dames en France, qui jugent mieux, et se servent plus à propos que vous, de la poësie…

Amour, lors que premier ma franchise fut morte

Extrait :

Combien j’avois perdu encor je ne sçavoy,

Et ne m’advisoy pas, mal sage, que j’avoy

Espousé pour jamais une prison si forte.

Je pensoy me sauver de toy en quelque sorte,

Au fort m’esloignant d’elle ; et maintenant je voy

Que je ne gaigne rien à fuir devant toy,

Car ton traict en fuyant avecques moy j’emporte…

Au milieu des chaleurs de Juillet l’alteré

C’est Amour, c’est Amour, c’est luy seul, je le sens

Extrait :

C’est Amour, c’est Amour, c’est luy seul, je le sens :

Mais le plus vif amour, la poison la plus forte

A qui onq pauvre coeur ait ouverte la porte.

Ce cruel n’a pas mis un de ses traictz perçans,

Mais arcq, traits et carquois, et luy tout, dans mes sens.

Encor un mois n’a pas que ma franchise est morte,

Que ce venin mortel dans mes veines je porte,

Et desjà j’ay perdu et le coeur et le sens…

C’est faict, mon coeur, quitons la liberté

Extrait:

C’est faict, mon coeur, quitons la liberté.

Dequoy meshuy serviroit la deffence,

Que d’agrandir et la peine et l’offence ?

Plus ne suis fort, ainsi que j’ay esté.

La raison fust un temps de mon costé,

Or, revoltée, elle veut que je pense

Qu’il faut servir, et prendre en recompence

Qu’oncq d’un tel neud nul ne feust arresté.

S’il se faut rendre, alors il est saison,

Quand on n’a plus devers soy la raison.

Je voy qu’Amour, sans que je le deserve,

Sans aucun droict, se vient saisir de moy ;

Et voy qu’encor il faut à ce grand Roy,

Quand il a tort, que la raison luy serve…

C’estoit alors, quand, les chaleurs passees

Ce dict maint un de moy : De quoy se plaint il tant

Ce jourd’huy du Soleil la chaleur alteree

Ce n’est pas moy que l’on abuse ainsi

Extrait:

Ce n’est pas moy que l’on abuse ainsi :

Qu’à quelque enfant, ces ruzes on emploie,

Qui n’a nul goust, qui n’entend rien qu’il oye :

Je sçay aymer, je sçay hayr aussi.

Contente toy de m’avoir jusqu’ici

Fermé les yeux ; il est temps que j’y voie,

Et que meshui las et honteux je soye

D’avoir mal mis mon temps et mon souci.

Oserois tu, m’ayant ainsi traicté,

Parler à moy jamais de fermeté ?

Tu prendz plaisir à ma douleur extreme ;

Tu me deffends de sentir mon tourment,

Et si veux bien que je meure en t’aimant :

Si je ne sens, comment veus tu que j’aime ?…

Ce sont tes yeux tranchans qui me font le courage

Elle est malaade, helas ! que faut-il que je face

Enfant aveugle, nain, qui n’as autre prouësse

Helas ! combien de jours, helas ! combien de nuicts

J’allois seul remaschant mes angoisses passes

Extrait :

J’allois seul remaschant mes angoisses passes :

Voici (Dieux destournez ce triste mal-encontre !)

Sur chemin d’un grand loup l’effroyable rencontre,

Qui, vainqueur des brebis de leur chien delaissees,

Tirassoit d’un mouton les cuisses despecees,

Le grand deuil du berger. Il rechigne et me monstre

Les dents rouges de sang, et puis me passe contre,

Menassant mon amour, je croy, et mes pensees…

J’ay veu ses yeulx perçans, j’ay veu sa face claire

J’ay veu ses yeulx perçans, j’ay veu sa face claire ;

Nul jamais, sans son dam, ne regarde les Dieux :

Froit, sans coeur me laissa son oeil victorieux,

Tout estourdy du coup de sa forte lumiere :

Comme un surpris de nuict aux champs, quand il esclaire,

Estonné, se pallist si la fleche des cieulx,

Sifflant, luy passe contre et luy serre les yeulx ;

Il tremble, et veoit, transi, Jupiter en cholere.

Dy moy, Madame, au vray, dy moy, si tes yeulx verts

Ne sont pas ceulx qu’on dict que l’Amour tient couverts ?

Tu les avois, je croy, la fois que je t’ay veüe ;

Au moins il me souvient qu’il me feust lors advis

Qu’Amour, tout à un coup, quand premier je te vis,

Desbanda dessus moy et son arc et sa veüe.

J’estois prest d’encourir pour jamais quelque blasme

Jà reluisoit la benoiste journee

Je ne croiray jamais que de Venus sortisse

Je publiëray ce bel esprit qu’elle a

Je publiëray ce bel esprit qu’elle a,

Le plus posé, le plus sain, le plus seur,

Le plus divin, le plus vif, le plus meur,

Qui oncq du ciel en la terre vola.

J’en sçay le vray, et si cest esprit là

Se laissoit voir avecques sa grandeur,

Alors vrayment verroit l’on par grand heur

Les traicts, les arcs, les amours qui sont là.

A le vanter je veux passer mon aage :

Mais le vanter, comme il faut, c’est l’ouvrage

De quelque esprit, helas, non pas du mien ;

Non pas encor de celuy d’un Virgile,

Ny du vanteur du grand meurtrier Achile ;

Mais d’un esprit qui fust pareil au sien.

Je sçay ton ferme cueur, je cognois ta constance

Je tremblois devant elle, et attendois, transi

Je veux qu’on sçache au vray comme elle estoit armee

Je voy bien, ma Dourdouigne, encor humble tu vas

L’un chante les amours de la trop belle Hélène

L’un chante les amours de la trop belle Hélène,

L’un veut le nom d’Hector par le monde semer,

Et l’autre par les flots de la nouvelle mer

Conduit Jason gaigner les trésors de la laine.

Moy je chante le mal qui à mon gré me meine :

Car je veus, si je puis, par mes carmes charmer

Un tourment, un soucy, une rage d’aimer,

Et un espoir musard, le flatteur de ma peine.

De chanter rien d’autruy meshuy qu’ay je que faire ?

Car de chanter pour moy je n’ay que trop à faire.

Or si je gaigne rien à ces vers que je sonne,

Madame, tu le sçais, ou si mon temps je pers :

Tels qu’ils sont, ils sont tiens : tu m’as dicté mes vers,

Tu les a faicts en moy, et puis je te les donne.

Lors que lasse est de me lasser ma peine

Maint homme qui m’entend, lors qu’ainsi je la vante

N’ayez plus, mes amis, n’ayez plus ceste envie

Extrait

N’ayez plus, mes amis, n’ayez plus ceste envie

Que je cesse d’aimer ; laissés moi, obstiné,

Vivre et mourir ainsi, puisqu’il est ordonné :

Mon amour, c’est le fil auquel se tient ma vie.

Ainsi me dict la fee ; ainsi en Aeagrie,

Elle feit Meleagre à l’amour destiné,

Et alluma la souche à l’heure qu’il fust né,

Et dict : » Toy et ce feu, tenez vous compagnie. « …

Ô coeur léger, ô courage mal seur

Ô l’ai je dict ? helas ! l’ai je songé ?

Ô qui a jamais veu une barquette telle

Ô vous, maudits sonnets, vous qui printes l’audace

Ô, entre tes beautez, que ta constance est belle

Or, dis je bien, mon esperance est morte

Ores je te veux faire un solennel serment

Ores je te veux faire un solennel serment,

Non serment qui m’oblige à t’aimer d’avantage,

Car meshuy je ne puis ; mais un vray tesmoignage

A ceulx qui me liront, que j’aime loyaument.

C’est pour vray, je vivray, je mourray en t’aimant.

Je jure le hault ciel, du grand Dieu l’heritage,

Je jure encor l’enfer, de Pluton le partage,

Où les parjurs auront quelque jour leur tourment ;

Je jure Cupidon, le Dieu pour qui j’endure ;

Son arc, ses traicts, ses yeux et sa trousse je jure :

Je n’aurois jamais fait : je veux bien jurer mieux,

J’en jure par la force et pouvoir de tes yeux,

Je jure ta grandeur, ta douceur et ta grace,

Et ton esprit, l’honneur de ceste terre basse.

Où qu’aille le Soleil, il ne voit terre aucune

Ou soit lors que le jour le beau Soleil nous donne

Ou soit lors que le jour le beau Soleil nous donne,

Ou soit quand la nuict oste aux choses la couleur,

Je n’ay rien en l’esprit que ta grande valeur,

Et ce souvenir seul jamais ne m’abandonne.

A ce beau souvenir tout entier je me donne,

Et s’il tire avec soy tousjours quelque douleur,

Je ne prens point cela toutefois pour malheur,

Car d’un tel souvenir la douleur mesme est bonne.

Ce souvenir me plaist encor qu’il me tourmente,

Car rien que tes valeurs à moy il ne presente.

Il me desplait d’un point, qu’il fait que je repense.

Une grace cent fois. Or meshuy vois-je bien,

Pour pouvoir penser tout ce que tu as de bien,

Qu’il ne faut pas deux fois qu’une grace je pense.

Pardon, Amour, Pardon : ô seigneur, je te voüe

Pardon, Amour, Pardon : ô seigneur, je te voüe

Le reste de mes ans, ma voix et mes escris,

Mes sanglots, mes souspirs, mes larmes et mes cris :

Rien, rien tenir d’aucun que de toy, je n’advoüe.

Helas ! comment de moy ma fortune se joue !

De toy, n’a pas long temps, Amour, je me suis ris :

J’ay failly, je le voy, je me rends, je suis pris ;

J’ay trop gardé mon coeur ; or je le desadvoüe.

Si j’ay, pour le garder, retardé ta victoire,

Ne l’en traite plus mal : plus grande en est ta gloire ;

Et si du premier coup tu ne m’as abbattu,

Pense qu’un bon vainqueur, et n’ay pour estre grand,

Son nouveau prisonnier, quand un coup il se rend,

Il prise et l’ayme mieux, s’il a bien combatu.

Puis qu’ainsi sont mes dures destinees

Quand celle j’oy parler qui pare nostre France

Quand celle j’oy parler qui pare nostre France,

Lors son riche propos j’admire en escoutant ;

Et puis s’elle se taist, j’admire bien autant

La belle majesté de son grave silence.

S’elle escrit, s’elle lit, s’elle va, s’elle dance,

Or je poise son port, or son maintien constant,

Et sa guaye façon ; et voir en un instant

De çà de là sortir mille graces je pense.

J’en dis le grammercis à ma vive amitié,

De quoy j’y vois si cler ; et du peuple ay pitié :

De mil vertus qu’il voit en un corps ordonnees,

La dixme il n’en voit pas, et les laisse pour moy :

Certes j’en ay pitié ; mais puis apres je voy

Qu’onc ne furent à tous toutes graces donnees.

Quand j’ose voir Madame, Amour guerre me livre

Quand j’ose voir Madame, Amour guerre me livre,

Et se pique à bon droit que je vay follement

Le cercher en son regne ; et alors justement

Je souffre d’un mutin temeraire la peine.

Or me tiens-je loing d’elle, et ta main inhumaine,

Amour, ne chomme pas : mais si aucunement,

Pitié logeoit en toy, tu devois vrayement

T’ayant laissé le camp, me laisser prendre haleine.

N’aye-je pas donc raison, ô Seigneur, de me plaindre,

Si estant loing de feu, ma chaleur n’est pas moindre ?

Quand d’elle pres je suis, lors tu dois faire preuve

De ta force sur moy ; mais or tu dois aussi

Relascher la rigueur de mon aspre soucy :

Trop mortelle est la guerre où l’on n’a jamais tresve.

Quand tes yeux conquerans estonné je regarde

Quand viendra ce jour là, que ton nom au vray passe

Quant à chanter ton los par fois je m’adventure

Quoy ? qu’est ce ? ô vans, ô nuës, ô l’orage !

Reproche moy maintenant, je le veux

Si contre Amour je n’ay autre deffence

Si contre Amour je n’ay autre deffence,

Je m’en plaindray, mes vers le maudiront,

Et apres moy les roches rediront

Le tort qu’il faict à ma dure constance.

Puis que de luy j’endure cette offence,

Au moings tout haut, mes rithmes le diront,

Et nos neveus, a lors qu’ilz me liront,

En l’outrageant, m’en feront la vengeance.

Ayant perdu tout l’aise que j’avois,

Ce sera peu que de perdre ma voix.

S’on sçait l’aigreur de mon triste soucy,

Et fut celuy qui m’a faict ceste playe,

Il en aura, pour si dur coeur qu’il aye,

Quelque pitié, mais non pas de mercy.

Si ma raison en moy s’est peu remettre

Si onc j’eus droit, or j’en ay de me plaindre

Toy qui oys mes souspirs, ne me sois rigoureux

Toy qui oys mes souspirs, ne me sois rigoureux,

Si mes larmes à part, toutes mienes, je verse,

Si mon amour ne suit en sa douleur diverse

Du Florentin transi les regretz langoureux,

Ny de Catulle aussi, le foulastre amoureux,

Qui le coeur de sa dame en chastouillant luy perce,

Ny le sçavant amour du mi-gregois Properce :

Ils n’ayment pas pour moy, je n’ayme pas pour eulx.

Qui pourra sur aultruy ses douleurs limiter,

Celuy pourra d’aultruy les plainctes imiter :

Chascun sent son tourment, et sçait ce qu’il endure.

Chascun parla d’amour ainsi qu’il l’entendit.

Je dis ce que mon coeur, ce que mon mal me dict.

Que celuy ayme peu, qui ayme à la mesure !

Tu m’as rendu la veuë, Amour, je le confesse

Un Lundy fut le jour de la grande journee

Vous qui aimez encore ne sçavez

Vous qui aimez encore ne sçavez,

Ores, m’oyant parler de mon Leandre,

Ou jamais non, vous y debvez aprendre,

Si rien de bon dans le coeur vous avez.

Il oza bien, branlant ses bras lavez,

Armé d’amour, contre l’eau se deffendre

Qui pour tribut la fille voulut prendre,

Ayant le frere et le mouton sauvez.

Un soir, vaincu par les flos rigoureux,

Voyant desjà, ce vaillant amoureux,

Que l’eau maistresse à son plaisir le tourne,

Parlant aux flos, leur jecta cette voix :

» Pardonnez moy, maintenant que j’y veois,

Et gardez moy la mort, quand je retourne. »

Vers françois de De La Boétie

Extraits des Vers françois

Donc qu’à trouuer de foymefme on fe range, Si l’on a faim de la belle louange. Qu’on f’auanture & qu’on fe mette en lice, Qu’en mille nuids quelque œuure l’on poliffe. Quelque œuure grand qui défende fa vie, Maugré la dent du temps «& de l’enuie. Nous efpargnons pareffeux nos efprits; Et voulons part à la gloire du pris. L’vn dit qu’il faut qu’on quitte l’auantage D’inuenter bien à ceux du premier aage; Que les premiers bienheureux f’auancerent, Et que du ieu le pris ils emportèrent : Si que par eulx la palme ià gaignee A nul meshuy ne peult eltre donnée, Et déformais que fa peine on doit plaindre, A fuiure ceux que l’on ne peut attaindre…. Ainll voit l’on en vn ruilTeau coulant I lo Sans fin l’vne eau après l’autre coulant; Et tout de rang d’vn éternel conduit, L’vne fuit l’autre, & l’vne l’autre fuit : Par cefte cy celle là eft pouffee. Et celte cy par vne autre auancee : Toufiours l’eau va dans l’eau, «Sl toufiours eil-ce Mefme ruiffeau, & toufiours eau diuerfe. Certes celuy que la Mufe amiable Voit en naiffant d’vn regard fauorable, Si mille & mille auant luy ont chanté Ce qui luy eft à chanter prefenté, La mefme chofe encore il chantera, Et fa chanfon toute neufue fera : Si en vn lieu après plulieurs il paffe… S’elle voit rien qui façon d’armes aye, Lors fon Roger elle croit qu’elle aduife, Et tout à coup fon œil moite f’efgaye. Si d’vn cheual ou d’vn laquay f aduife, C’eft vn meffage. Ainli elle fe paye; Et bien qu’encor ceft efpoir la déçoit, Vn autre après & vn autre en reçoit. Du mont fouuent, armée, fi deualla, Croyant pour vray qu’en la campagne il foit; Puis ne trouuant perfonne, f en alla. Et croit qu’il eft monté par autre voye. Le vain defir qu’en y allant elle a, Celuy là mefme au chafteau la renuoye : Il n’eft icy ne là; mais ce pendant Le temps promis fe paffe en attendant… Las, mais pourquoy moymefme ie me blafme ? Fors de t’aimer, quelle faute ay-ie fait? Eft-ce grand cas qu’vn foible fans diffame Par les affaults de l’amour foit deffait? Donc par rampars dois-ie garder mon ame D’auoir plailir d’vn langage parfait, D’vne beauté, d’vne façon guerrière? Malheureux l’œil qui fuit à la lumière. C’eftoit mon fort, & puis i’}^ fus menée Par les propos de gents dignes de foy, Oui me peignoient vne ioye ordonnée, Qu’en bien aimant receuoir ie deuoy. Si fainte eftoit la promeffe donnée. Si par Merlin trompée ie me voy, De ce Merlin ie me peus doncques plaindre; D’aimer Roger ie ne me peus reftraindre. Donc ie me plains de Merlin & Meliffe, Et me plaindray d’eulx éternellement; Par leurs efprits ils feirent que ie veiffe… Vn fruid du grain que i’allois lors femant : C’eftoit à fin qu’en prifon ie me meiffe Soubs ceft efpoir; ie ne fçay pas comment, Ne qu’ils penfoient, fors qu’ils portoient enuie Au doux repos & feurté de ma vie. Quand ie la voy que ta faulte eft trop claire. Tu fais grand cas de ta race, ô légère, Tu ments : ce fut la mer qui te conceut. Et quelque vent de l’hyuer fut ton père. L’eau & le vent, voylà ton parentage : Puis en naiffant celle qui te receut, A mon aduis, c’eft la Lune volage… Songer ne puis qui t’auroit allaidee; Mais enfeignee & faitte de la main Tu fus, pour vray, du muable Protee. Encor la mer maintefois efh bonnaffe; Le vent par fois eft paifible & ferain : Mais de changer tu ne fus oncques laffe. Encor Protee, après mainte desfaicte. Vire les ans légers d’vn éternel retour,… Le Dieu qui les Cieux branfle à leur iufte cadence, Oui fait marcher de rens: aux lois de la raifon Ses aftres, les flambeaux de fa haute maifon, Qui tient les gonds du ciel & l’un & l’autre pôle. » Ainfi me dit ma Dame, ainfi pour m’affeurer De fon cueur débonnaire, il luy pleut de iurer; Mais ie l’euffe bien creuë à fa fimple parole…Citations d’Etienne De la Boétie

« Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race…Ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter, les conquérants comme leur proie, les successeurs comme un troupeau d’esclaves qui leur appartient par nature. »

« Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. »

» Les gens soumis n’ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils ne combattent plus pour une cause mais par obligation. Cette envie de gagner leur est enlevée »

« La première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude. »

« Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. »

« Et pourtant ce tyran, seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni même de s’en défendre ; il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s’agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. »

« Les bêtes, Dieu me soit en aide, si les hommes veulent bien les entendre, leur crient : « Vive la liberté ! »